Tabelle 1: Vergleich verschiedener

Mikroorganismen

| Zellmembran | Kernmembran | Nukleinsäure | Zellwand | Eigene Proteinsynthese | |

| Bakterien |

|

|

|

|

|

| Viren |

|

|

|

|

|

| Pilze |

|

|

|

|

|

| Parasiten |

|

|

|

|

|

| Prione |

|

|

|

|

|

Abb. 1 Prinzipieller Aufbau einer Bakterienzelle

Innerhalb der Bakterienzelle findet

sich die genetische Information im Wesentlichen auf dem Chromosom, das

aber frei in der Zelle vorliegt, also nicht von einer Kernmembran umgeben

ist. Daneben ist bei Bakterien genetische Information auch auf extrachromosomaler

zirkulärer DNS, den Plasmiden, gespeichert. Während das ringförmige

Chromosom einfach vorliegt, können Plasmide in einer hohen Kopienzahl

vorliegen. Meist sind die auf den Plasmiden kodierten Gene für das

Bakterium nicht essentiell, können aber für das Überleben

in bestimmten Umgebungen notwendig sein. Typische Beispiele für plasmidkodierte

Eigenschaften sind Toxine und Antibiotikaresistenzen.

|

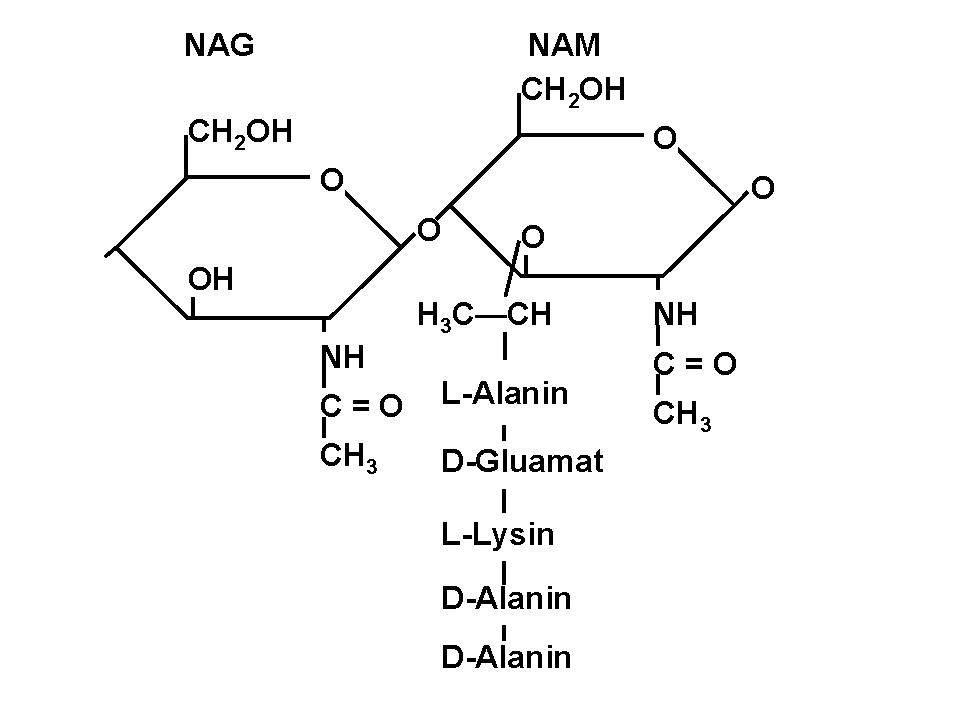

Grundgerüst der Zellwand

ist eine Polysaccharidkette aus N-Acetyl-Glucosamin (NAG) und N-Acetyl-Muraminsäure

(NAM). An den Lactylrest der NAM ist ein Pentapeptid gekoppelt, dass D-Aminosäuren

enthält. Über dieses Peptid erfolgt eine Verknüpfung verschiedener

Polysaccharidstränge, so dass ein dreidimensional vernüpftes

Netzwerk entsteht.

|

|

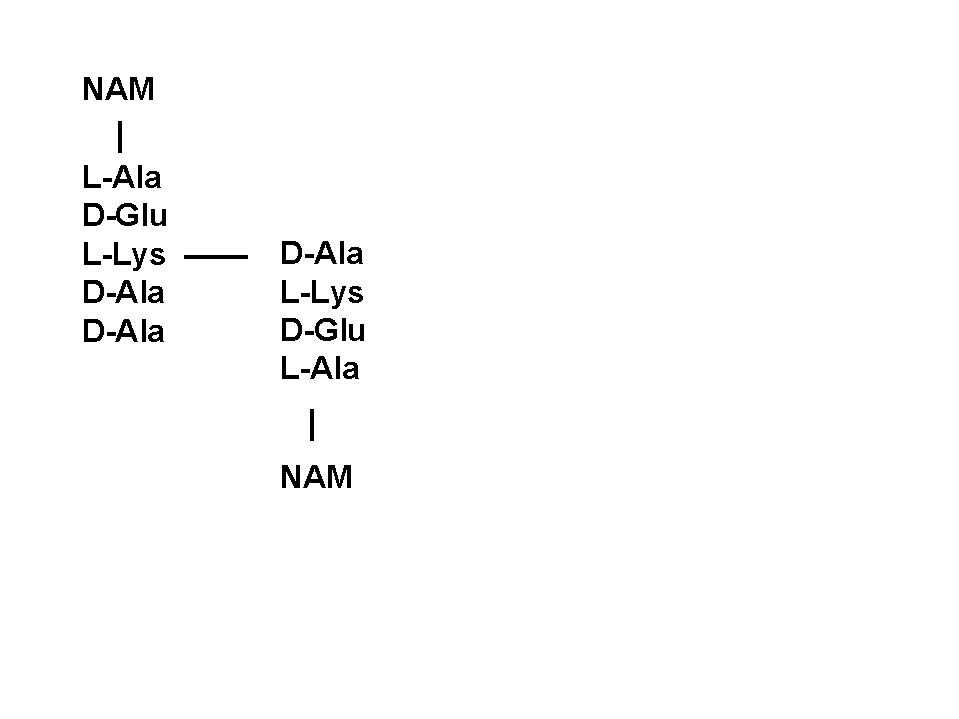

Die Verknüpfung der

Peptide erfolgt über das erste D-Ala der einen und das L-Lys der anderen

Kette. Bei vielen Bakterien ist eine direkte Verknüpfung realisiert,

bei einigen (z.B. Staphylokokken) befinden sich zwischen diesen Aminosäureresten

weitere Peptide (bei S. aureus z.B. Pentaglycin).

Bei den gramnegativen Enterobakterien findet sich statt des L-Lysins meso-diamino-Pimelinsäure.

|

Es gibt einmal Bakterien, die eine dünne Zellwand mit einem nur einschichtigen

Murein aufweisen (die Gracilicutes) und welche, die ein vielschichtiges Murien

besitzen (Firmicutes). Die Gracilicutes zeichnen sich durch eine zusätzliche,

äußere Membran aus, in der sich Proteine (die Porine) befinden, die den Stoffaustausch

mit der Umgebung regeln. Da die Porine typischerweise einige Antibiotika

nicht passieren lassen, die aber Zugang zu der Zellwand der "Dickhäuter" haben,

kann man anhand des Zellwandaufbaus gewisse Vorhersagen über die Antibiotikaempfindlichkeit

der Bakterien machen.

Abb. 2 Struktur der Zellwand Unterschieden werden können die Strukturen durch die Gramfärbung, bei der sich die

Bakterien mit der dicken Zellwand blau, die mit der dünnen rot anfärben. Man

bezeichnet die blau gefärbten als grampositiv, die roten als gramnegativ. Die Gramfärbung

Die Bakterien werden auf dem Objektträger durch Hitzeeinwirkung fixiert (1).

In diesem Zustand sind sie mikroskopisch noch nicht (gut) sichtbar. Danach

erfolgt eine Färbung mir Kristallviolett (2), durch die alle vorhandenen Bakterien

blau gefärbt werden (n.b. es gibt Ausnahmen, die den Farbstoff nicht oder nur schlecht aufnehmen,

z.B. Mykobakterien). Nach Beizung mit Jod-Kaliumjodid und Entfärbung (Differenzierung)

mit Alkohol halten nur die Bakterien mit mehrschichtigem Murein den Farbstoff

zurück, die mit einschichtigem Murein geben ihn wieder ab (3). Um auch diese

Bakterien sichtbar zu machen, verwendet man eine Gegenfärbung (Safranin, Fuchsin) (4).

Ganz gute Bilder und weitere Erklärungen (englisch)

im Gram Stain Tutor.

![]()

07.12.1999 S. Gatermann